中国生态环境部6月2日在北京发布的《2019中国生态环境状况公报》显示,全国已发现660多种外来入侵物种。其中,71种对自然生态系统已造成或具有潜在威胁并被列入《中国外来入侵物种名单》。

67个国家级自然保护区外来入侵物种调查结果表明,215种外来入侵物种已入侵国家级自然保护区,其中48种外来入侵物种被列入《中国外来入侵物种名单》。

什么是外来物种入侵?

自然界中的物种总是处在不断迁移、扩散的动态中。人类活动的频繁又进一步加剧了物种的扩散,使得许多生物得以突破地理隔绝,拓展至其他环境当中。对于此类原来在当地没有自然分布,因为迁移扩散、人为活动等因素出现在其自然分布范围之外的物种,统称为外来种。

在外来种中,一部分物种是因为其用途,被人类有意地将其从一个地方引进到另外一个地方,这些物种被称为引入种。

外来物种入侵是指生物物种由原产地通过自然或人为的途径迁移到新的生态环境的过程,它有两层意思:第一,物种必须是外来、非本土的;第二,该外来物种能在当地的自然或人工生态系统中定居、自行繁殖和扩散,最终明显影响当地生态环境,损害当地生物多样性。

外来入侵物种是怎么来的?

一是自然入侵:通过风媒,水体流动或由昆虫鸟类的传带,植物种子或动物幼虫发生自然迁移,造成生物危害。如紫茎泽兰,薇甘菊,以及美洲斑蝇都是靠自然因素传入中国的。

二是人为引进;分为有意引进和无意引进。有意引进:包括出于观赏、药用、饲料等目的的引种,出于生物防治、绿化、水土保持等目的的引种。由于缺乏全面综合的风险评估制度,世界各国在引进优良品种的同时也引进了大量有害生物,如福寿螺、水葫芦等。无意引进:这种引进虽是人为的,但其主观上并无引进意图,而是随着进出口贸易海轮或入境旅客无意间被引入的。如松材线虫,就是由进口设备的木制包装箱带进来的。此外,入境旅客带的水果、肉类、甚至鞋底,也会成为外来物种入侵的途径。

外来物种入侵为何危险?

《公报》中的数据显示,我国已发现660多种外来入侵物种,其中215种已入侵国家级自然保护区。数字背后蕴藏着怎样的危险?

自然保护区是我国生物多样性保护的主要场所,也是我国珍稀濒危物种及特有生态系统的最后避难所。外来物种对自然保护区的入侵,不仅会降低生物多样性、破坏当地景观的自然性和完整性、影响遗传多样性,还可能摧毁原生的生态系统,威胁到自然保护区内重点保护动植物种群的安全。

主要表现为几方面:一是削弱生态系统,破坏生态平衡。外来物种入侵会对生物群落的结构稳定性及遗传多样性造成影响,导致当地生态系统单一化或退化,破坏生态平衡。

二是污染生态环境,危害人畜健康。入侵的外来物种多数会直接或间接危害人类健康。例如,褐家鼠等外来动物通常是人畜共患寄生虫病的中间宿主;豚草等外来植物的花粉是人类变态反应症的主要致病原之一,容易诱发过敏性哮喘、鼻炎和皮炎等疾病,严重的还会并发肺气肿、心脏病乃至死亡。

三是使食物网络结构崩溃,导致生物灭绝。由于新生环境缺乏能制约外来物种繁殖的自然天敌或其他因素,其引入后往往会迅速蔓延、大量扩张,形成优势种群,与当地物种竞争有限的食物和空间资源,直接导致当地物种退化、多样性锐减甚至灭绝。

如何防控?

人工防治

人工防除可在短时间内迅速清除有害生物,但对于已沉入水里和土壤的植物种子和一些有害动物则无能为力;

高繁殖力的有害植物容易再次生长蔓延,需要年年防治;

人工防治有害动植物后如不妥善处理动植物残(体,如卵)株,它们可能成为新的传播源,客观上加速了外来生物的扩散。

机械去除

机械防除有害植物对环境安全,短时间内也可迅速杀灭一定范围内的外来植物。但是,如不妥善处理有害植物残株,这些残株依靠无性繁殖有可能成为新的传播源。

替代控制

替代控制主要针对外来植物,是一种生态控制方法,其核心是根据植物群落演替的自身规律用有经济或生态价值的本地植物取代外来入侵植物。替代控制的不足在于对环境的要求较高,涉及到的生态学因素很多,实际操作起来有一定的难度。

生物防治

生物防治是指:从外来有害生物的原产地,引进食性专一的天敌,将有害生物的种群密度控制在生态和经济危害水平之下。引进天敌防治外来有害生物也具有一定的生态风险性,如不经过谨慎的、科学的风险分析,引进的天敌很可能成为新的外来入侵生物。

综合治理

将生物、化学、机械、人工、替代等单项技术融合起来,发挥各自优势、弥补各自不足,达到综合控制入侵生物的目的。

看看你身边有没有这些外来入侵物种?

第一批:2003年1月10日发布

紫茎泽兰,原产地中美洲,1935年在云南南部发现,可能经缅甸传入。

薇甘菊,原产地中美洲,1884年首次在香港登陆,1984年在深圳发现。

空心莲子草,原产地南美洲,1892年在上海附近岛屿出现,1950年代作猪饲料推广栽培,分布于黄河流域以南地区、天津。

豚草,分布于北美洲,1935年发现于杭州,分布于东北、华北、华中和华东等地约15个省、直辖市。恶性杂草,对禾木科、菊科等植物有抑制、排斥作用。

毒麦,原产欧洲地中海地区,1954年在从保加利亚进口的小麦中发现,除西藏外,中国大陆各省都有发现,全球性入侵物种。

互花米草,原产美国东南部海岸,1979年作为经济作物引入上海(崇明岛)、浙江、福建、广东、香港。威胁本土海岸生态系统,致使大片红树林消失。

飞机草,原产中美洲,1920年代作为一种香料植物引种到泰国栽培,1934年在云南南部发现,分布于台湾、广东、香港、澳门、海南、广西、云南、贵州。

凤眼莲,原产巴西东北部,1901年从日本引入台湾作花卉,1950年代作为猪饲料推广。在辽宁南部、华北、华东、华中和华南的19个省(自治区、直辖市)有栽培,在长江流域及其以南地区逸生为杂草。大量逸生,堵塞河道,破坏水生生态系统,威胁本地生物多样性 。

石茅,原产地中海地区,20世纪初从日本引到台湾南部栽培,同一时期在香港和广东北部发现。

第二批:2010年1月7日发布

马缨丹,马鞭草科,原产热带美洲,现已成为全球泛热带有害植物。明末由西班牙人引入台湾,由于花比较美丽而被广泛栽培引种,后逃逸。

三裂叶豚草,菊科,原产北美洲,20世纪30年代在辽宁铁岭地区发现,首先在辽宁省蔓延,随后向河北、北京地区扩散。

大薸,天南星科,原产巴西,现广布于热带和亚热带。据《本草纲目》记载,大约明末引入我国。20世纪50年代作为猪饲料推广栽培。目前黄河以南均有分布,长江流域及以南可以露地越冬。

加拿大一枝黄花,菊科,原产北美,1935年作为观赏植物引进,20世纪80年代扩散蔓延成为杂草。各地作为花卉引种,目前在浙江、上海、安徽、湖北、湖南郴州、江苏、江西等地已对生态系统形成危害。

蒺藜草,禾本科,原产美洲的热带和亚热带地区。1934年在台湾兰屿采到标本,现分布于福建、台湾、广东、香港、广西和云南南部等地。

银胶菊,菊科,原产美国德克萨斯州及墨西哥北部,现广泛分布于全球热带地区,1924年在越南北部被报道,1926年在云南采到标本,现已入侵云南、贵州、广西、广东、海南、香港和福建等地。

黄顶菊,菊科,原产南美,于2000年发现于天津南开大学校园。世界著名入侵种之一,恶性杂草。

土荆芥,藜科,原产中、南美洲,1864年在台湾省台北淡水采到标本,现已广布于长江流域。

刺苋,苋科,原产热带美洲,19世纪30年代在澳门发现,1857年在香港采到。现已成为我国热带、亚热带和暖温带地区的常见杂草。

落葵薯,落葵科,原产南美热带和亚热带地区,20世纪70年代从东南亚引种,目前已在重庆、四川、贵州、湖南、广西、广东、云南、香港、福建等地逸为野生。与木耳菜很相似,但并非同一植物。

第三批:2014年8月15日发布

反枝苋,苋科,原产美洲,19 世纪中叶发现于河北和山东。

钻形紫菀,菊科,原产北美洲,1827 年在澳门发现。

三叶鬼针草,菊科,原产热带美洲,1857 年在香港被报道,本种随进口农作物和蔬菜带入中国。

小蓬草,菊科,原产北美洲,1860 年在山东烟台发现。我国各地均有分布,是我国分布最广的入侵物种之一。

苏门白酒草,菊科,原产南美洲,19 世纪中期引入我国。本种通过风传播带冠毛的种子,也可经人为和交通工具携带传播扩散。

一年蓬,菊科,原产北美洲,现广布北半球温带和亚热带地区。1827 年在澳门发现。

假臭草,菊科,原产南美洲,20 世纪80 年代在香港发现。

刺苍耳,菊科,原产南美洲,1974 年在北京丰台区发现。

圆叶牵牛,旋花科,原产南美洲,1890 年我国已有栽培。

长刺蒺藜草,禾本科,原产美洲,20 世纪70 年代分别在辽宁和北京发现。

第四批:2016年12月12日发布

长芒苋,苋科,原产美国西南部至加拿大北部,1985年传入北京丰台区。

垂序商陆,商陆科,原产北美洲,又名美洲商陆果,全株有毒。1935在杭州采到标本。

光荚含羞草,豆科,落叶灌木,俗称簕仔树,原产热带美洲,引入广东沿海地区,扩展迅速。

五爪金龙,管花目、旋花科、番薯属多年生草本植物,俗名番仔藤、掌叶牵牛。原产热带非洲,1912年在香港发现入侵种。

喀西茄,茄科,原产南美洲,19 世纪末在贵州南部首次发现。

黄花刺茄,茄科,原产于墨西哥北部和美国西南部,1982 年在辽宁省朝阳县发现。

刺果瓜,葫芦科,原产北美洲,后作为观赏植物引入欧洲,因逃逸成为杂草,2003 年首次发现于大连。

藿香蓟,菊科,原产热带美洲,19世纪引入香港。

大狼杷草,菊科,原产北美洲,1926 年在江苏采到标本。

野燕麦,禾本科,原产欧洲,世界性的恶性农田杂草,19 世纪中叶曾先后在香港和福州采到标本。

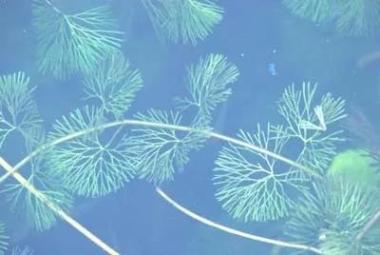

水盾草,莼菜科,原产美国与巴西,1993年在浙江首次发现。